- トップページ

- 診療科・部門のご案内

- 循環器内科(心不全)

心不全

循環器内科 心不全 担当部長あいさつ

超高齢社会の日本では、今や心不全は“国民病”です。日本ほどの高齢化ではないアメリカでも、4人に1人が生涯で心不全になる時代です。

心不全は早期発見と速やかな原因検索及び、速やかかつ適切な治療をすることが大切です。すでに心筋梗塞や弁膜症といった心臓病を抱えている方は、将来心不全を起こさないように薬、手術などの治療や生活管理を行う必要があります。

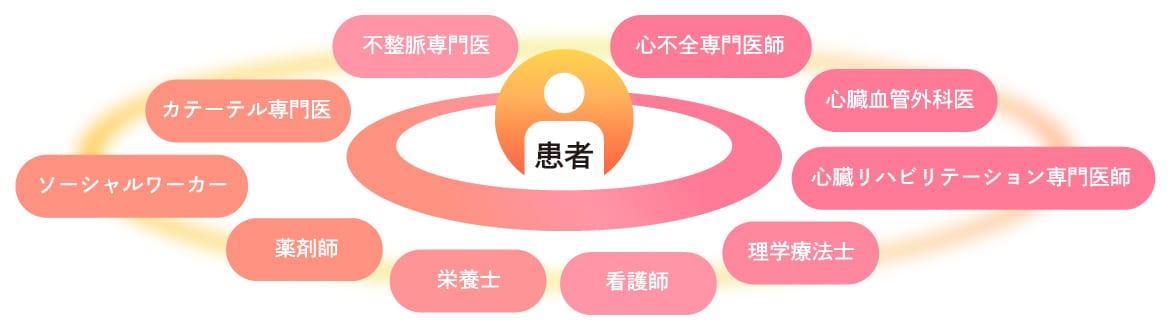

当院には心臓血管病の様々な専門職がおり、一人一人の患者様に適切な治療が適切なタイミングで行えるよう、常に連携をとりあっています。また、入院外来を問わず、心不全患者様が生き生きと人生を送れることができるよう服薬や生活面での支援・相談を行っています。

概要

心不全とは

日本循環器学会と日本心不全学会では心不全を以下のように定義しています。

「心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。」

つまり心不全は、何らかの心臓の問題のために、血液を全身にめぐらせるポンプとしての作用が低下し、その結果、息切れやむくみの症状をもたらす状態のことを言います。

心不全の原因となる心臓の問題として、

- 心筋梗塞

- 弁膜症

- 糖尿病

- 高血圧

- 不整脈

- 心筋症

があります。

心不全の診断

まず自覚症状(息切れ、浮腫み、動悸など)の確認をし、心臓のポンプ機能を測定するための心エコー図検査、血液検査、胸部レントゲン検査、呼吸機能検査、心電図や心肺運動負荷試験(CPX)を行い、心不全による症状であるか見極めます。さらに詳細に調べる必要があるときには、造影CT検査、運動負荷心エコー図検査やカテーテル検査などを行います。

心不全の症状

心不全で現れる症状は、心不全の原因とそれによる心臓の機能低下の程度によって異なりますので様々です。酸素と栄養を運ぶ血液がいきわたらなくなったために、疲れやすくなったり、だるさを感じたり、動悸を覚えたりといった症状があらわれたり、血液のめぐりが悪くなってとどこおり、うっ血をおこした部位によって、肺のうっ血であれば息苦しさを感じたり、肝臓のうっ血であればおなかが張ったりといった症状があります。

心肺運動負荷検査(CPX)

従来の運動負荷検査は、運動中の心臓のみを心電図と血圧測定によって調べ、異常がないか異常の程度がどれくらいかを把握しどの程度の運動まで安全に行えるかを評価するものでした。

当院で実施する心肺運動負荷検査(CPX)は、自転車エルゴメータまたはトレッドミルで心臓と肺に負荷をかけながら、顔に装着したマスクをもちいて呼気ガスの分析をおこなうことで、運動中の心臓だけでなく肺も検査することができます。運動中の心臓にとって最も重要な役割を果たす器官は酸素を運ぶ肺です。CPXによって心肺をあわせて検査することで、より詳細なデータが得られ正確な異常の把握ができ、安全な運動の程度について精度の高い評価が行えます。

心不全を有する患者さんの場合、CPXにより心不全の重症度の評価も可能です。心臓リハビリテーションを行う患者さんにとっては、個々の患者さんの病状に応じた「日常行うべき適度な運動の強さと量」の適切な設定が可能です。

心臓リハビリテーション(運動療法)

心臓リハビリテーションは、心臓の手術を受けた患者さんや狭心症・急性心筋梗塞発症後の患者さんに対して運動療法を中心に、心臓やからだの機能の回復と手術後・発症後の経過をよりよいものとすることを目的として行う保険で認められた治療です。

心臓リハビリテーションは比較的新しい治療法ですが、最近多くの医療機関で導入されつつあります。また最近では、回復の見通しの良くない拡張型心筋症などが原因で心不全の症状がでている患者さんに対して心臓リハビリテーション行ったところ、病状の改善に効果があったという例が数多く報告されています。

近隣の医療機関からも心臓リハビリテーション適応の患者さんを数多くご紹介いただいています。なお、当院では、上記の病気以外でも、生活習慣病など適切な運動が心臓病の予防に必要と判断される患者さんに対しては、積極的に運動指導を行っています。

クリニカルパス

当院では、クリニカルパスを導入しています(日本クリニカルパス学会法人会員)。クリニカルパス(clinical path)とは『疾患別の入院治療計画』のことで、予め入院計画表を患者さんに渡し、入院から退院までの経過がわかるようになっています。

当院のクリニカルパス委員会は、医師・看護師・薬剤師・理学療法士・臨床検査技師・医事課のメンバーで構成され、患者さんへのサービス向上・チーム医療の促進・安全な医療提供が行えるように努めています。現在使用しているクリニカルパスは以下のものです。

担当医師

受診予約

月~金 8:30~17:00 (祝・年末年始除く)

お問い合わせ

急患の方は24時間随時診察いたします

サイト内リンク一覧